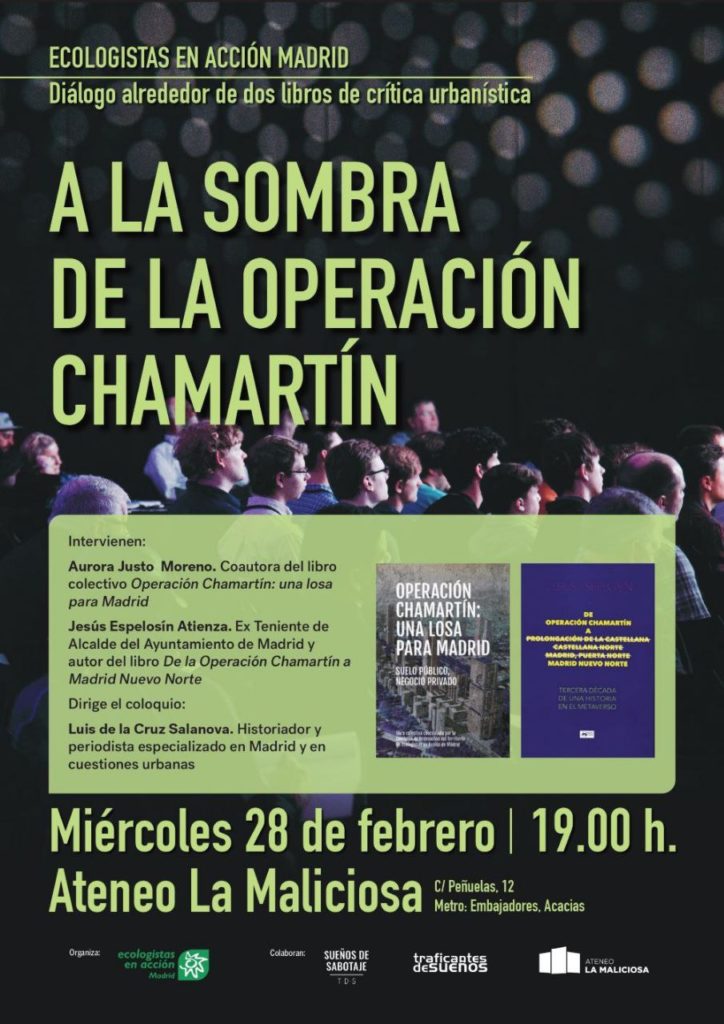

Recientemente, han aparecido dos libros sobre la llamada Operación Chamartín (hoy Madrid Nuevo Norte). De Operación Chamartín a (Prolongación de la Castellana-Castellana Norte-Madrid Puerta Norte) Madrid Nuevo Norte, de Jesús Espelosín; y La Operación Chamartín, una losa para Madrid, un volumen colectivo coordinado por la Comisión de Ordenación Territorial de Ecologistas en Acción de Madrid.

Este último colectivo me ha invitado a moderar un acto esta misma tarde que pretende poner a dialogar ambos títulos, con la presencia de Espelosín y Aurora Justo, una de las autoras del libro de Ecologistas.

Se trata de que el evento sea liviano y quede tiempo para el debate, así que me he propuesto pasar inadvertido. En todo caso, tengo que hacer una introducción de unos cinco minutos. No sé qué quedará de estas palabras luego, pero me he escrito una pequeña intervención para ordenar las ideas que dejo por aquí.

P.S.: en 2017 moderé otro acto sobre la Operación Chamartín, aquel organizado por el Indtituto DM. No había visto hasta ahora el vídeo, en el que salgo con más fino y con más pelo.

Resulta un poco obvio explicar a estas alturas qué es la Operación Chamartín, y sus sucesivas encarnaciones, ante un público que presumo bastante iniciado en el asunto. Pero a la vez pensaba que, paradójicamente, para la mayoría de los madrileños no es algo tan conocido más allá del enunciado. Y es que, como si de Cuéntame se tratara, las diferentes temporadas de la serie, con cambios ligeros en las tramas y en los personajes secundarios, han ido dando contexto al desarrollo neoliberal de la ciudad y su política municipal, pero el público desconoce mucho de lo relativo a sus productores o guionistas.

Entonces, a lo mejor conviene partir de un enunciado sencillo de la trama para luego entrar en las complejidades a lo largo de la sesión.

Hablamos de cómo una enorme cantidad de suelo, mayoritariamente público (la mitad de Adif, pero también el Ayuntamiento, el Canal, la EMT o Correos hasta llegar entorno al 75%), queda ligado en su destino urbanístico a un agente privado.

Si hacemos memoria, recordaremos que todo comenzó con un concurso de RENFE para soterrar las vías de la estación en 1993. Seguramente, poca gente se acuerda de que un año antes Madrid presumía de capitalidad europea de la cultura, tratando de sacar cabeza ante el protagonismo de Barcelona y Sevilla. Se había inaugurado la nueva estación de Atocha de Moneo y empezaba el ensanche de la ciudad a través de los conocidos como PAUs. Estábamos entrando de cabeza en el paradigma internacional de ciudades en competencia.

Los que tengan menos de 31 años no habían siquiera nacido, en torno a un 20% de los habitantes actuales de la Comunidad de Madrid. Seguramente, muchos de ellos no conciben la posibilidad de existencia de una banca pública, sin saber que antes de ser absorbida por BBV existió una entidad de esta naturaleza, Argentaria, que fue la que ganó el concurso público de Renfe aquel año.

Han pasado ya 30 años, y los espectadores ocasionales no tienen claro si habrá o no nuevas temporadas de la serie y si esta seguirá alargando, como en un culebrón, su final.

En redes sociales les llegan publirreportajes sobre urbanismo feminista, verde y sostenible. Escucharon del alcalde que Madrid que habrá un nuevo distrito llamado Financiero; estas mismas semanas se habla de Las Tablas Oeste, el primer barrio de Madrid Nuevo Norte; se quedaron atascados en la reforma del nudo norte y son conocedores de que la estación Chamartín-Clara Campoamor está siendo reformada. Se supone que esta última era la razón de ser inicial de la operación.

Sin embargo, hasta dónde sé, el suelo objeto de la operación de Madrid Nuevo Norte sigue sin haber cambiado de manos a día de hoy. Entonces, ¿ha empezado o no la Operación Chamartín o no? Es una trama un tanto liosa.

Acabo mencionando algunos de los números de la operación:

–Pueden ser números naturales bajitos, simples, pero que en su pequeña dimensión alcanzan mucha gravedad: 5 prórrogas con las empresas durante estos años siin que se haya convocado nuevo concurso público.

–Los números pueden ser ordinales. Ser el la primera actuación urbana en España que se desarrollaría a través de una concesión a un operador privado, por ejemplo.

– Pueden ser cifras que crecen sin parar, dibujando grandes pendientes en las gráficas: todos los hitos en estos 30 años han aumentado la superficie edificadora del ámbito (salvo en el amago de recuperar la iniciativa urbanizadora municipal en 2016, con Ahora Madrid). Desde 650.000 metros cuadrados de 1993 a los actuales 3.356.000

–Pueden ser números que sin ser negativos en su definición matemática lo sean por su impacto social (o carencia de la misma): actualmente se habla de 10.500 viviendas (solo 2100 no libres)

–No entraremos todavía en la cronología jalonada por los dígitos que nombran ya más de tres décadas porque nos llevaría mucho.

Pero más allá de los aspectos cuantitativos que revelan estos números, seguramente tienen aún más calado los aspectos cualitativos.

De unos y de otros vamos a debatir ahora a partir del diálogo entre estos dos magníficos libros que se complementan para acercarnos a esa realidad un tanto críptica que es la Operación Chamartín –en el metaverso, dice Jesús–.

Un libro, el de Espelosín, que retoma su trabajo anterior sobre el tema en 2011 y se construye como una minuciosa reconstrucción de la intrahistoria política. Y otro, el de Ecologistas, que es también un trabajo muy técnico en el que late en cada capítulo la lucha por el derecho a la ciudad. Contestación ciudadana sin la que, por cierto, no contamos con la narración completa de estos treinta años.